Lebensmittelhandel in Österreich: Trendwende erkennbar

Der Strukturwandel hat inzwischen auch den Lebensmittelhandel erreicht: Laut Analyse von RegioData Research geht die Zahl der Lebensmittelgeschäfte in Österreich seit 2022 allmählich zurück – allein im Jahr 2024 mussten über 50 Geschäfte dauerhaft schließen. Dies betrifft die großen Lebensmittelhändler in gleichermaßen wie die kleinen. Trotz steigender Umsätze, vor allem bedingt durch höhere Preise, bestimmt Effizienzsteigerung die Branchenstrategie: Betreiber konzentrieren sich auf hochfrequentierte Standorte, optimieren bestehende Märkte und bündeln ihre Kräfte auf rentable Standorte. Die Zahl der Standorte nimmt ab, die Gesamtverkaufsflächen schrumpfen, und besonders in ländlichen Regionen ist dieser Rückgang deutlich spürbar – mit der Folge, dass sich die Versorgungslage zunehmend verschiebt.

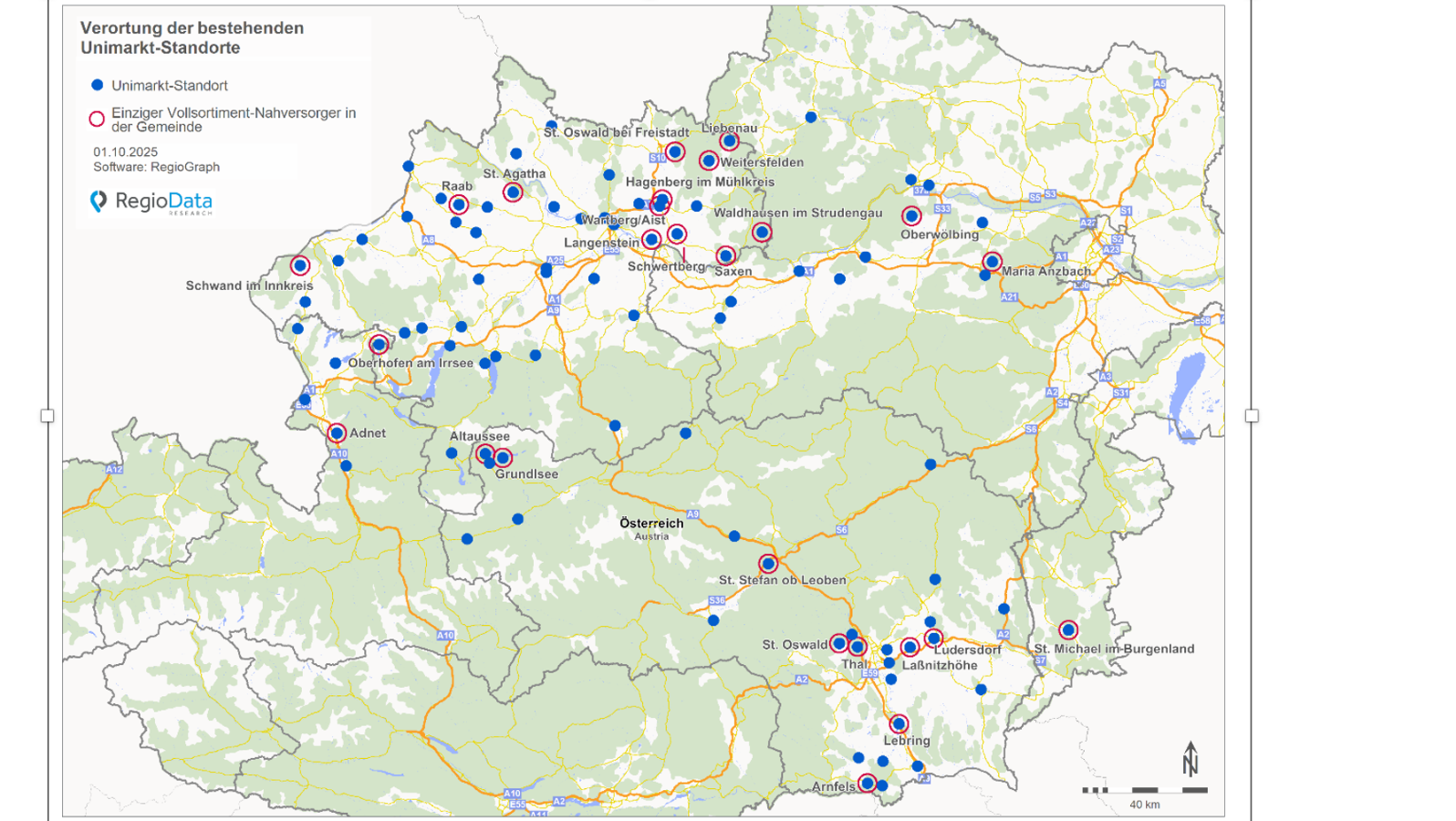

Status Quo bei Unimarkt

Von der insgesamt rund 3,6 Millionen m2 umfassenden Verkaufsfläche im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel entfallen etwa 47.000 m2 auf Unimarkt, verteilt auf 91 Standorte – überwiegend in Oberösterreich und der Steiermark. Fast die Hälfte dieser Märkte – insgesamt 46 – liegt in Gemeinden mit weniger als 4.000 Einwohnern. Besonders dramatisch ist, dass durch die Schließungen 26 Gemeinden ihren einzigen Vollsortiment-Lebensmittelhändler verlieren und damit künftig ohne zentrale Einkaufsmöglichkeit dastehen.

Wie wirkt sich dies auf die Gemeinden aus?

Die Folgen für die Gemeinden sind erheblich: Besonders betroffen sind kleine Orte mit 1.000 bis 5.000 Einwohnern, in denen die Unimarkt-Filialen mit durchschnittlich ca. 470 m2 Verkaufsfläche einen zentralen Frequenzbringer darstellten. Mit ihrem Wegfall bricht nicht nur ein wichtiger Bestandteil der täglichen Nahversorgung weg, sondern auch ein Anker, der Menschen regelmäßig ins Ortszentrum zog. Kaufkraft und Besucherströme verlagern sich in Nachbarorte oder größere Zentren, wodurch die wirtschaftliche Basis vor Ort geschwächt wird. Für Betriebe wie Bäckereien oder Trafiken bedeutet das sinkende Umsätze, während für die Bevölkerung – insbesondere Ältere oder Haushalte ohne Auto – die Versorgung deutlich schwieriger wird. Leerstände in den Ortszentren drohen die Attraktivität zusätzlich zu mindern und setzen damit die Lebendigkeit vieler kleiner Gemeinden massiv unter Druck.

Handlungsoptionen für die Zukunft

Um die negativen Effekte der Unimarkt-Schließungen abzufedern, sind neue Nutzungen notwendig, die gezielt aufgesucht werden und Frequenz ins Zentrum bringen. Dienstleistungen wie Handwerk/Reparatur, Kosmetik/Friseurstudios, Beratungsstellen, oder auch Formen von Büro, ebenso wie Angebote aus dem Gesundheitsbereich – etwa durch Ärzte, Apotheken oder Therapeuten – sowie Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, beispielsweise Kindergärten, Schulen oder Weiterbildungseinrichtungen, können entscheidende Impulse setzen. Entscheidend ist dabei, dass diese Funktionen tatsächlich im Ortskern angesiedelt werden – und nicht an der Peripherie. Nur so gelingt es, Leben im Zentrum zu halten, Wege kurz zu gestalten und die Gemeinde nachhaltig attraktiv zu machen.

Chancen und Grenzen bei Filialübernahmen

RegioPlan schätzt, dass rund ein Viertel bis ein Drittel der Unimarkt-Filialen auch künftig als Lebensmittelgeschäfte bestehen bleiben – entweder durch Übernahme von Mitbewerbern oder als modernes Greißler-Konzept. Die übrigen 60 bis 70 Standorte, die nicht übernommen werden, müssen entsprechend nachgenutzt werden, um Leerstand und Verfall zu vermeiden.

Ob eine geschlossene Filiale übernommen wird, hängt dabei nicht nur von der Einwohnerzahl oder der Konkurrenzsituation ab. Ausschlaggebend sind auch die Größe des Einzugsgebiets, die reale Kaufkraft vor Ort sowie die täglichen Wege- und Kaufkraftströme. Schulen, Arbeitsplätze oder Verkehrsknotenpunkte in der Nähe sorgen dafür, dass Menschen regelmäßig am Standort vorbeikommen und ihn in ihre alltäglichen Routinen einbinden.

Erst das Zusammenspiel all dieser Faktoren zeigt, ob ein Standort für den Lebensmitteleinzelhandel tragfähig und zukunftsfähig ist. In kleineren Gemeinden können diese Kriterien schnell gegen eine Übernahme sprechen, während größere oder zentral gelegene Orte deutlich bessere Chancen haben, den Standort weiterzuführen und damit die Nahversorgung langfristig zu sichern.

Fazit

Die Schließungen bei Unimarkt spiegeln den strukturellen Wandel im österreichischen Lebensmittelhandel wider. Besonders kleine Gemeinden verlieren zentrale Nahversorger, was wirtschaftliche Basis, Lebendigkeit und Versorgung gefährdet. Um Attraktivität und Funktionalität der Ortszentren zu erhalten, sind neue Nutzungen, gezielte Nachnutzungen und strategische Planungen erforderlich. Nur so können die Orte langfristig lebendig bleiben und den Wandel aktiv gestalten.